Akademisch geprüft von Dr. Jennifer Schulz, Ph.D., außerordentliche Professorin für Psychologie

Lesen im Kopf durch die Augen (RMET) Test

Der „Lesen im Kopf durch die Augen“ Test, entwickelt von Professor Simon Baron-Cohen und seinem Team an der Universität Cambridge, bewertet die Fähigkeit einer Person, Emotionen aus subtilen Gesichtshinweisen zu erkennen. Häufig in der psychologischen und Autismus-Forschung verwendet, präsentiert der Test Bilder von Augen und fordert die Teilnehmer auf, die Emotion zu erkennen, und bietet Einblicke in die Fähigkeiten der Theory of Mind.

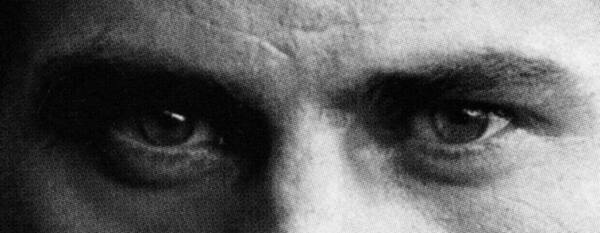

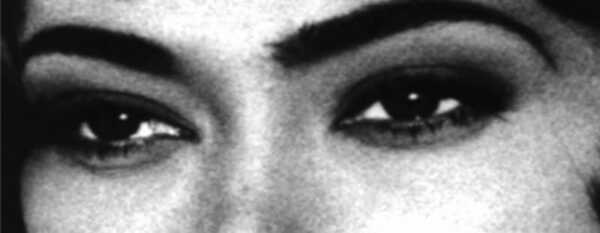

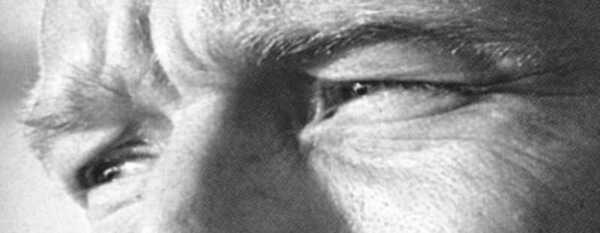

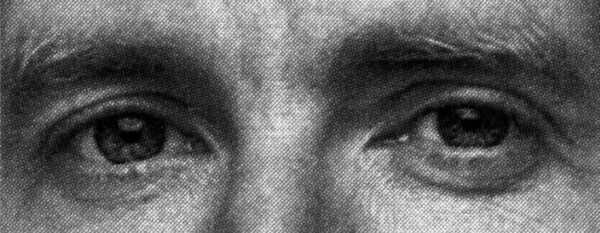

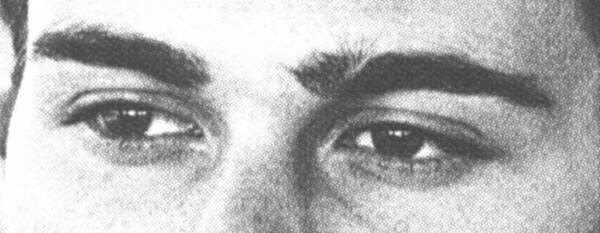

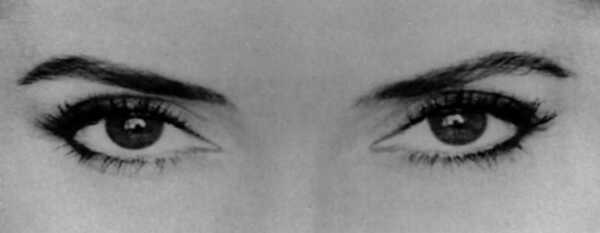

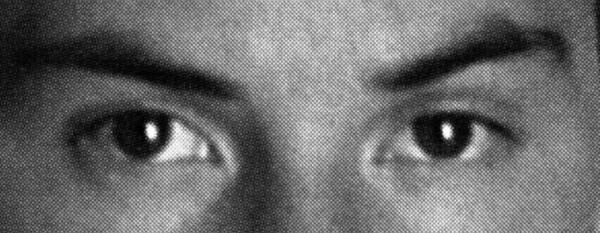

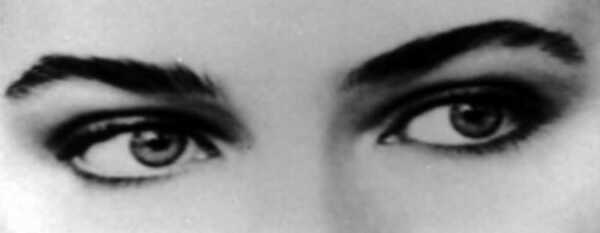

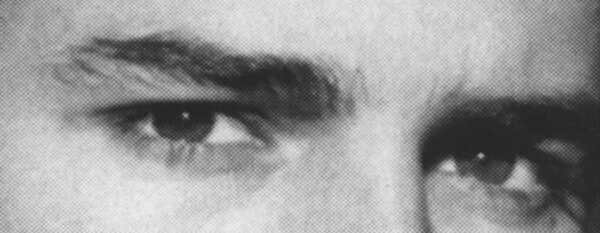

Frage 1 von 36

Weiter

Der Lesen im Kopf durch die Augen Test (RMET) ist ein weithin anerkanntes psychologisches Messinstrument, das entwickelt wurde, um individuelle Unterschiede in der Theory of Mind – der Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen und Absichten anderer zu verstehen und abzuleiten – zu bewerten. Ursprünglich aus der Forschung von Professor Simon Baron-Cohen und seinen Kollegen am Autism Research Centre der Universität Cambridge entwickelt, wurde der Test Ende der 1990er Jahre eingeführt. Er wurde primär entwickelt, um Beeinträchtigungen der sozialen Kognition bei Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen, insbesondere bei Erwachsenen mit normaler oder hoher Intelligenz, zu untersuchen.

Der Test besteht aus einer Reihe von Schwarz-Weiß-Fotografien, die nur den Augenbereich verschiedener Schauspieler und Modelle zeigen. Für jedes Bild wird der Teilnehmer aufgefordert, auszuwählen, welcher von vier Begriffen für Geisteszustände am besten beschreibt, was die Person auf dem Foto denkt oder fühlt. Die Optionen umfassen typischerweise nuancierte emotionale oder kognitive Beschreibungen wie „skeptisch“, „verlegen“, „nervös“ oder „nachdenklich“. Dieses Format zielt darauf ab, subtile, hochentwickelte Interpretationsfähigkeiten über die grundlegende Emotionserkennung hinaus zu erfassen.

Baron-Cohen und sein Team haben zunächst eine Kinder-Version des RMET erstellt, aber es war die überarbeitete und standardisierte Version für Erwachsene aus dem Jahr 2001, die in klinischen und Forschungskontexten erheblichen Anklang fand. Die überarbeitete Version umfasst 36 Elemente und wurde verwendet, um Populationen von neurotypischen Erwachsenen bis hin zu Personen mit Autismus, Schizophrenie, Borderline-Persönlichkeitsstörung und anderen Erkrankungen, die die soziale Kognition beeinflussen, zu untersuchen.

Der RMET basiert auf dem Konzept der Theory of Mind oder „Mentalisierung“, das sich auf unsere Fähigkeit bezieht, mentale Zustände uns selbst und anderen zuzuschreiben. Während die typische Entwicklung die natürliche Aneignung dieser Fähigkeiten früh im Leben umfasst, zeigen Personen mit Autismus oft Verzögerungen oder Defizite in der Theory of Mind, was zu Herausforderungen beim Verständnis sozialer Hinweise und angemessener Reaktion auf andere führt. Der RMET dient als Fenster in diese kognitiven Mechanismen, indem er die Fähigkeit testet, komplexe mentale Zustände durch minimale visuelle Informationen zu lesen.

Entscheidend ist, dass der RMET nicht direkt Intelligenz, Sprache oder Gedächtnis misst, was ihn besonders nützlich macht, um die soziale kognitive Funktion zu isolieren. Er wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und für verschiedene kulturelle Kontexte angepasst, obwohl einige Forscher Bedenken hinsichtlich potenzieller kultureller Voreingenommenheit und der Abhängigkeit des Tests von Vokabular und Verständnis von Emotionsbezeichnungen geäußert haben.

Trotz solcher Einschränkungen bleibt der RMET eines der am häufigsten verwendeten Instrumente zur Bewertung fortgeschrittener sozialer Kognition. Er hat zu zahlreichen Studien beigetragen, die Empathie, Geschlechtsunterschiede in emotionaler Intelligenz und die neuronalen Korrelate der sozialen Wahrnehmung untersuchen. Funktionelle Bildgebungsstudien haben beispielsweise gezeigt, dass die Leistung beim RMET mit Aktivität in Gehirnregionen verbunden ist, die an der sozialen Kognition beteiligt sind, wie dem medialen präfrontalen Kortex und dem temporoparietalen Übergang.

Zusammenfassend bietet der RMET ein einfaches, aber leistungsfähiges Werkzeug, um zu bewerten, wie gut Individuen die mentalen Zustände anderer aus begrenzten visuellen Informationen interpretieren können. Seine Relevanz erstreckt sich auf die klinische Diagnose, kognitive Neurowissenschaft und Entwicklungspsychologie.

Referenzen

- Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). Der „Lesen im Kopf durch die Augen“ Test überarbeitete Version: Eine Studie mit normalen Erwachsenen und Erwachsenen mit Asperger-Syndrom oder hochfunktionalem Autismus. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

- Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Ein weiterer fortgeschrittener Test der Theory of Mind: Beweise von sehr hochfunktionalen Erwachsenen mit Autismus oder Asperger-Syndrom. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(7), 813–822.

English

English  Español

Español  Português

Português  Deutsch

Deutsch  Français

Français  Italiano

Italiano  Polski

Polski  Українська

Українська  Русский

Русский  Türkçe

Türkçe  العربية

العربية  日本語

日本語  한국어

한국어  ไทย

ไทย  汉语

汉语  हिन्दी

हिन्दी  Bahasa

Bahasa