Examinée académiquement par la Dr Jennifer Schulz, Ph.D., professeure associée de psychologie

Test de lecture de l'esprit dans les yeux (RMET)

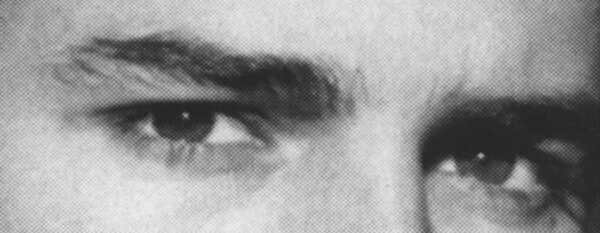

Le test “Lecture de l'esprit dans les yeux”, développé par le professeur Simon Baron-Cohen et son équipe à l'Université de Cambridge, évalue la capacité d'une personne à reconnaître les émotions à partir d'indices faciaux subtils. Souvent utilisé dans la recherche sur l'autisme, le test présente des images d'yeux et demande aux participants d'identifier l'émotion, offrant un aperçu des capacités de la théorie de l'esprit.

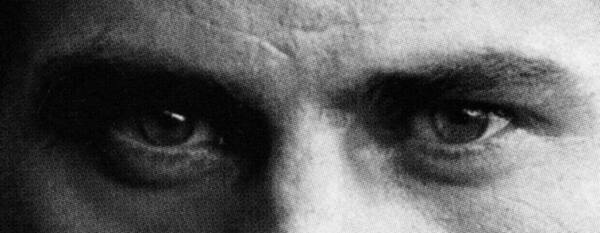

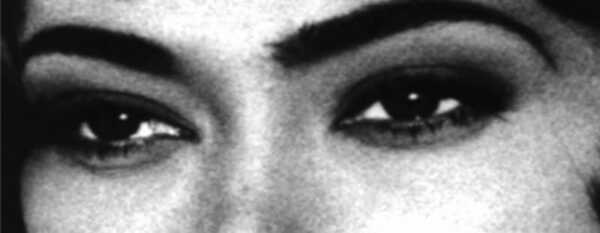

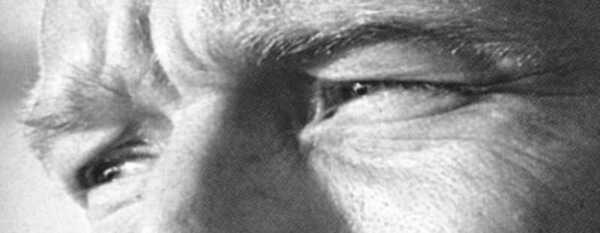

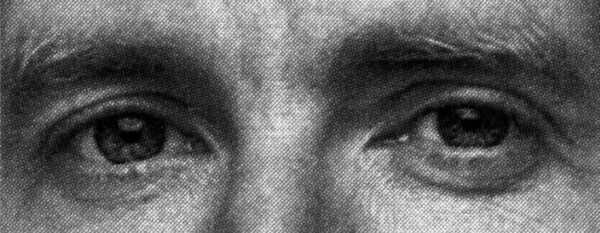

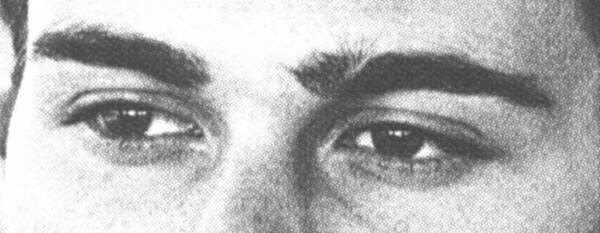

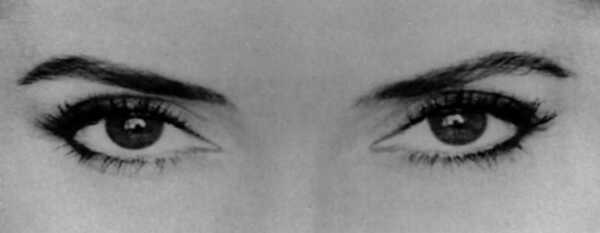

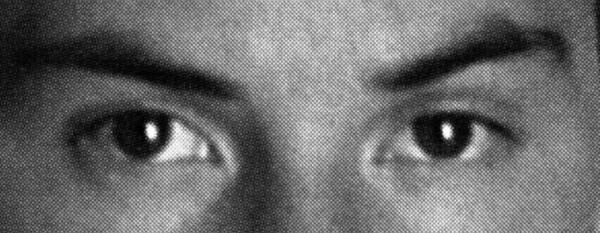

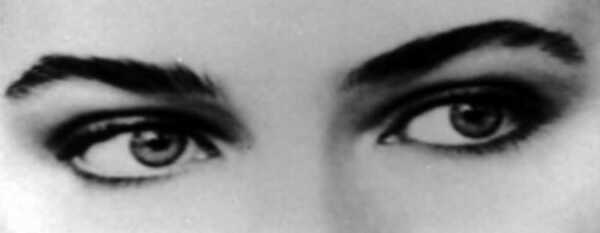

Question 1 sur 36

POURSUIVRE

Le test de lecture de l'esprit dans les yeux (RMET) est une mesure psychologique largement reconnue, développée pour évaluer les différences individuelles dans la théorie de l'esprit—la capacité à comprendre et inférer les pensées, émotions et intentions des autres. Issu des recherches du professeur Simon Baron-Cohen et de ses collègues au Centre de Recherche sur l'Autisme de l'Université de Cambridge, le test a été initialement introduit à la fin des années 1990. Il a été conçu principalement pour étudier les déficiences de la cognition sociale chez les individus avec des conditions du spectre autistique, en particulier chez les adultes de niveau intellectuel normal ou élevé.

Le test est composé d'une série de photographies en noir et blanc montrant uniquement la région des yeux de différents acteurs et modèles. Pour chaque image, le participant est invité à choisir parmi quatre termes d'état mental celui qui décrit le mieux ce que la personne sur la photo pense ou ressent. Les options incluent généralement des descripteurs émotionnels ou cognitifs nuancés tels que “sceptique”, “embarrassé”, “nerveux” ou “contemplatif”. Ce format vise à exploiter des capacités interprétatives de haut niveau au-delà de la reconnaissance d'émotions de base.

Baron-Cohen et son équipe ont initialement créé une version pour enfants du RMET, mais c'est la version pour adultes, révisée et standardisée en 2001, qui a gagné une traction significative dans les contextes cliniques et de recherche. La version révisée comprend 36 items et a été utilisée pour étudier des populations allant d'adultes neurotypiques à des individus avec autisme, schizophrénie, trouble de la personnalité borderline et autres conditions affectant la cognition sociale.

Le RMET est fondé sur le concept de la théorie de l'esprit, ou “mentalisation”, qui se réfère à notre capacité à attribuer des états mentaux à nous-mêmes et aux autres. Alors-motif de blocage de l'image Alors que le développement typique inclut l'acquisition naturelle de ces compétences tôt dans la vie, les individus avec autisme montrent souvent des retards ou des déficits dans la théorie de l'esprit, entraînant des difficultés à comprendre les indices sociaux et à répondre aux autres de manière appropriée. Le RMET sert de fenêtre sur ces mécanismes cognitifs en testant la capacité à lire des états mentaux complexes à travers un minimum d'informations visuelles.

De manière critique, le RMET ne mesure pas directement l'intelligence, le langage ou la mémoire, ce qui le rend particulièrement utile pour isoler la fonction cognitive sociale. Il a été traduit en de nombreuses langues et adapté à divers contextes culturels, bien que certains chercheurs aient soulevé des préoccupations concernant un éventuel biais culturel et la dépendance du test à la compréhension du vocabulaire et des étiquettes émotionnelles.

Malgré ces limitations, le RMET reste l'un des instruments les plus couramment utilisés pour évaluer la cognition sociale avancée. Il a contribué à de nombreuses études examinant l'empathie, les différences de genre dans l'intelligence émotionnelle et les corrélats neuronaux de la perception sociale. Des études d'imagerie fonctionnelle, par exemple, ont montré que la performance au RMET est associée à l'activité dans les régions du cerveau impliquées dans la cognition sociale, telles que le cortex préfrontal médian et la jonction temporopariétale.

En résumé, le RMET fournit un outil simple mais puissant pour évaluer la capacité des individus à interpréter les états mentaux des autres à partir d'informations visuelles limitées. Sa pertinence s'étend au diagnostic clinique, à la neuroscience cognitive et à la psychologie du développement.

Références

- Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). Le test “Lecture de l'esprit dans les yeux” version révisée : Une étude avec des adultes normaux, et des adultes avec le syndrome d'Asperger ou un autisme à haut fonctionnement. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

- Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Un autre test avancé de la théorie de l'esprit : Preuves de adultes très performants avec autisme ou syndrome d'Asperger. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(7), 813–822.

English

English  Español

Español  Português

Português  Deutsch

Deutsch  Français

Français  Italiano

Italiano  Polski

Polski  Українська

Українська  Русский

Русский  Türkçe

Türkçe  العربية

العربية  日本語

日本語  한국어

한국어  ไทย

ไทย  汉语

汉语  हिन्दी

हिन्दी  Bahasa

Bahasa